李福来(1938.03-2016.01),辽宁省北镇县人,1938年3月生于黑龙江省泰来县;1958年毕业于东北美专附中;1958—1962年,就读鲁迅美术学院,师从朱鸣冈、路坦先生,毕业后留校任教,承担素描、版画创作等多门主干课程的教学;1983年担任版画系主任,并兼任辽宁省版画学会秘书长、副会长;1984年任鲁迅美术学院教务长,兼版画系主任;1987年当选为政协沈阳市第九届委员会常务委员,并任沈阳市政协文教委员会副主任;1989年被评为教授,任鲁迅美术学院副院长,获国务院颁发的特贡专家津贴;1992年兼任中国画系主任一年;1996年加入中国民主促进会,并任该届中央委员;1998年被鲁迅美术学院授予“鲁迅艺术教育奖”;2010年晋升为二级教授。曾先后兼任辽宁美术家协会副主席;中国版画协会理事;现为辽宁省文史研究馆馆员、中国美协壁画艺委会委员。2016年1月8日下午1点56分于沈阳因病逝世。 (2004—2005年合作创作井冈山《井冈山革命斗争》全景画)

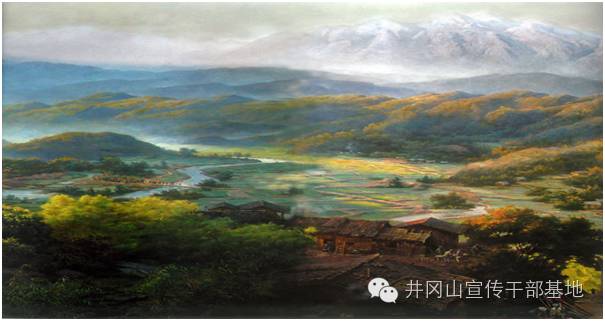

雄浑苍莽、气势磅礴的井冈山,被人们誉为“天下第一山”。

这块经历过炮火硝烟洗礼的地方,每一朵杜鹃,都曾经被鲜血浸染;每一颗小草,都在讲述动人的传说;每一条小溪,都回荡着悲壮的旋律;每一块岩石,都镌刻着钢铁的誓言!?

1927年,国民党反动派背叛革命,对共产党人举起了屠刀,轰轰烈烈的大革命归于失败。一时,白色恐怖肆虐,血雨腥风弥漫。

“但是,中国共产党和中国人民并没有被吓倒,被征服,被杀绝。他们从地上爬起来,揩干净身上的血迹,掩埋好同伴的尸首,他们又继续战斗了”。

毛泽东提出“枪杆子里面出政权”的主张,中国共产党人相继发动了八一南昌起义和湘赣边秋收起义。那震惊中外的枪声,给在黑暗中摸索革命道路的人们点起了希望之光。

由于敌强我弱,起义先后失败。沿着湘赣边界曲折的小路,毛泽东带领秋收起义部队毅然踏上了井冈山!从此,罗霄山脉中段的五百里井冈,风云际会,雷霆激荡,开始上演威武雄壮的历史活剧。

发展党的组织,建设人民军队,开展土地革命,创建红色政权,形成了中国第一块红色革命根据地。

井冈山,开辟了农村包围城市,武装夺取政权的胜利道路。

井冈山,中国革命的摇篮。

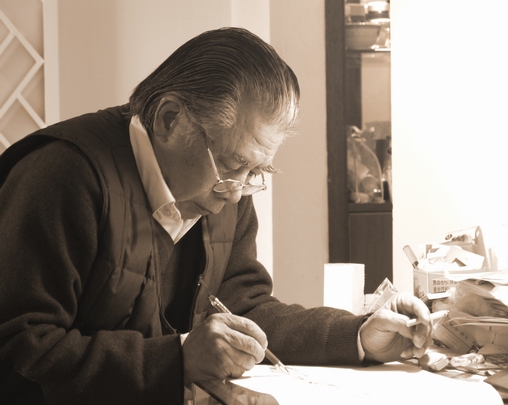

李福来教授现场创作

一

三湾,井冈山脚下一座偏僻的小乡村,在人民军队建设史上有着重要的历史地位。

1927年9月29曰,毛泽东率领参加秋收起义的工农革命军沿湘赣边界进驻三湾村。在这里对部队进行改编:将原先三个团的建制缩编成一个团;在军队中建立党的各级组织,把党的支部建在连上;推行军队民主制度。这次改编,开创了“党指挥枪”的光荣传统,彻底改造了旧军队的模式,建立了新型人民军队。

井冈山革命斗争全景画(剪图)

二

大井,位于井冈山腹地,毛泽东曾在这里度过井冈山上的最初岁月。

10月上旬,工农革命军在茅坪安置了伤病员和辎重,继续往南游击,经十都、水口,在遂川的大汾,遭到肖家璧反动武装的截击。前卫部队突往湘南,毛泽东带领200余官兵经黄坳,撤到荆竹山。在村前的雷打石上,毛泽东向战士们宣布了红军的“三项纪律”:一、一切行动听指挥;二、不拿老百姓一个红薯;三、打土豪要归公,以后又在遂川宣布了六项注意。

几经战火锤炼,“三大纪律八项注意"成为人民军队的行动指南。

24日,部队进驻大井,受到王佐部和山民的热烈欢迎。

三

茨坪,井冈山上最大的一个村庄。毛泽东派部队配合王佐,夜袭拿山,击败土豪尹道一。王佐邀请毛泽东上茨坪。

在茨坪,毛泽东广泛开展社会调查,邀请当地农民座谈,了解井冈山的政治经济、风土人情以及人民的生活状况,传播革命道理,为根据地的建立打下了理论基础。1928年7月,湘赣边界党政军领导机关相继搬到这里,茨坪成为井冈山军事斗争的中心。

“三十八年过去,弹指一挥间”。1965年,毛泽东千里寻故地,重上井冈山,在这里,写下“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”的壮丽词章。

四

革命荟萃井冈山,主力形成在此间”。

1928年初,朱德、陈毅率八一起义部队在湘南举行暴动,红色风 席卷20多个县。蒋介石急忙调动湖南、广东7个师的兵力进攻湘南。为了保存革命力量,朱德和陈毅部队撤离湘南,朝井冈山转移。毛泽东得到消息后,率兵南下接应。4月下旬,朱德、陈毅率部冲破敌军围堵,到达井冈山下,与毛泽东部胜利会师。

5月4日,两支部队在宁冈县的砻市召开会师大会,决定成立工农革命军第四军,后改称中国红军第四军,威震天下的红军从此诞生。

漫山遍野的杜鹃花,将这一历史时刻映照得光彩熠熠。

龙江两岸,战旗飘扬,锣鼓喧天,欢歌嘹亮,“欢迎朱军长”、“庆祝两军胜利会师”、“工农革命军万岁”等欢呼声、口号声此起彼伏。

朱、毛两位巨人的握手,标志着井冈山的斗争进入一个新的时期。“朱毛”的合称,成为中国革命史上胜利的象征。

五

井冈山脚下的茅坪村是整个湘赣边界政治、军事的指挥中心,茅坪八角楼是毛泽东相对稳定的办公地,这里还见证了毛泽东和一代女杰贺子珍那充满传奇的爱情。

静谧的山乡,清泉汩汩,溪流潺潺,一盏彻夜通明的油灯,穿透层层夜幕,伴辰星北斗,迎朝霞晓露。在革命形势出现低潮的时候,面对空前的困难与挫折,有少数同志滋生出一股畏难退缩的动摇情绪,有人甚至发出“红旗到底能够打得多久”的疑问。毛泽东以他非凡的睿智和超拔的洞见,写下《中图的红色政权为什么能够存在?》和《井冈山的斗争》两篇光辉著作,形成了工农武装割据的基本思想,为中国革命指明了胜利的方向。

六

“不费红军三分力,打败江西两只羊”。龙源口大捷,标志着井冈山军民取得第一次反“会剿”的伟大胜利。

1928年6月,赣敌杨池生、杨如轩部共5个团的兵力,又得湘敌策应,对井冈山发动进攻。红四军对湘敌取守势,对赣敌取攻势。毛泽东率一个营阻击湖南敌军,其他部队分兵三路:一路上新七溪岭阻敌,一路于老七溪岭迎击,一路伏兵于武功潭断敌后路。6月23日凌晨,敌杨池生部兵出龙源口,与红29团遭遇。敌人凭借精良武器,抢占风车口。战情险急,朱德端起花机关枪直冲阵前,向敌人扫射,军帽被子弹打穿也全然不顾。班长马奕夫用胸口堵住敌人机枪,战士们前仆后继,一举夺下风车口。此时,老七溪岭战事更烈,敌人抢先占据百步墩,团长王尔琢与何长工临阵决断:以党员和班、排长组成冲锋集群,轮番冲击,强夺制高点。战斗正酣,袁文才率部插向白口,捣毁敌指挥部,敌师长杨如轩带伤逃窜。这次战斗,击溃敌人三个团,全歼一个整团,三路红军会师龙源口,胜利的歌声荡漾在硝烟未散的战场。

七

黄洋界,以它的英名伫立于中国革命战争史的画页上;黄洋界上的炮声,穿越历史的烟云,至今紫绕在我们耳边。

龙源口大捷不久,不甘失败的敌人再度发动“会剿”。湖南敌军吴尚率一个师入侵宁冈,江西敌军五个团出吉安、安福直逼永新,对根据地形成夹击之势。湖南省委代表杜修经机械地执行湖南省委的指示,不采纳毛泽东确定的作战方案,强行将红军两个团拉往湘南,攻打郴州,先胜后败,29团几近全军覆灭,28团团长王尔琢蒙难。边界兵力抽空,敌军趁虚而入,根据地大部分丢失,仅剩下几块小山区,造成惨痛的“八月失败”。为了挽救红军,毛泽东亲自率领3l团三营赶往桂东,迎还红军大队。此时,井冈山上只有红军一个营留守。湘赣敌军集结4个团的兵力,妄图一举摧毁井冈山根据地。守山军民众志成城,凭借天险,以滚石橘木、战壕竹钉筑起森严壁垒,将五大哨口布防得如铜墙铁壁。

8月30日清晨,大雾弥漫,敌军趁机前来攻山,军民奋力抗击,打退敌人多次进攻。下午四点钟左右,红军将刚修好的一门迫击炮和仅有的三发炮弹抬上黄洋界。红军团长朱云卿见山下腰子坑密林里有人影频频进出,大喝一声:“朝那儿打!”前两发未能打响,最后一发炮弹落处,正好命中敌人指挥部。炮声响过,各山头军号齐鸣,早已埋伏在丛林中的群众摇动红旗,鸣响土枪土炮,点燃煤油桶里的鞭炮,大声呐喊。敌人看见满山遍野的红旗,听到隆隆的枪炮声、喊杀声,以为红军主力回山了,心惊胆战,趁着夜幕,仓皇逃遁。

回山途中的毛泽东听到黄洋界保卫战胜利的消息,欣喜异常,挥笔写下《西江月•井冈山》。

八

红军大队回师井冈山,凭借天险,三战三捷,粉碎了敌人的第二次“会剿”,使根据地得到恢复和巩固。12月10日,彭德怀、滕代远率平江起义部队来到井冈山,与红四军在宁冈新城会师,革命武装力量空前壮大。

风雷动,旌旗奋,星火燃。根据地的发展令国民党朝野震惊。蒋介石紧急调动军力,分五路对井冈山发动第三次“会剿”,企图血洗井冈山。毛泽东临危不惧。指挥若定,提出了内线作战与外线作战相结合的策略。彭德怀、滕代远率红军两个纵队和王佐的部队坚守井冈山。毛泽东、朱德、陈毅半红四军于1929年1月14日,顶着寒风雨雪,向赣南闽西进军,开创了中央革命根据地,建立了中华苏维埃共和国。

从井冈山走出的光辉道路,是马克思主义普遍真理和中国实际相结合所产生的第一次伟大飞跃。

在这里,诞生了具有原创意义的民族精神——井冈山精神。

井冈山,中国革命胜利的光辉起点。

井冈山,中国革命历史的巍峨丰碑。